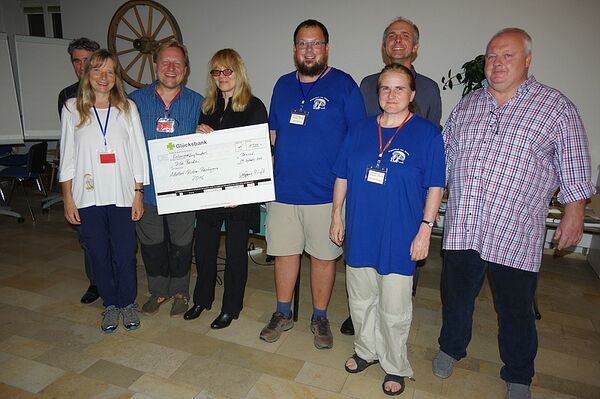

"Für wegweisende Beiträge zur Diversität und Ökologie tropischer Russula-Arten“

Cathrin Manz hat im Arbeitskreis Mykologie im Fachbereich Biowissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main im Jahr 2025 eine Promotion mit dem Titel “Diversity and ecology of ectomycorrhizal Russula species in the tropics” abgeschlossen. Täublinge (Russula spp.) sind die zweitgrößte Gattung der Großpilze und unverzichtbare Ektomykorrhiza-Partner in vielen Wäldern weltweit. Wie wir durch metabarcoding-Daten wissen, gibt es insbesondere in den Tropen noch sehr viele bisher unbekannte Arten und systematische Untergruppen in dieser Gattung.

Cathrin Manz hat die Herausforderung der Erforschung dieser verborgenen Diversität angenommen und wichtige Beiträge für unser Verständnis der Vielfalt, der Morphologie, ökologischer Anpassungen, Evolution und Biogeographie von Russula-Arten geleistet. Ihr Methodenspektrum reicht von Geländearbeit in Europa und in den Tropen (Mittelamerika, Benin), über morphologische Untersuchungen (licht- und rasterelektronenmikroskopisch), wissenschaftliches Zeichnen, Taxonomie, die Ermittlung molekularer Sequenzen verschiedener Genregionen bis hin zu molekularphylogenetischen Analysen und darauf aufbauenden Methoden.

Den Kern der Dissertation bildet die Forschung zur Diversität und Evolution tropischer Russula Arten in Benin (Westafrika). In den Jahren 2021 und 2022 sammelte C. Manz in Benin in Kooperation mit Prof. N. S. Yorou (Université de Parakou) knapp 300 Belege von Russula-Arten. Durch die Bearbeitung dieser Belege wurde die monophyletische Linie „Afrovirescentinae“ als Schwestergruppe zur Subsektion Virescentinae entdeckt und mithilfe von Sequenzdaten aus Datenbanken eine globale Diversität von über 90 Arten in der Verwandtschaftslinie aufgezeigt (Manz et al. 2025a).

In der Region um den Isthmus von Panama wurde die Diversität von Russula-Arten der Subsektionen Castanopsidum (Manz et al. 2025b) und Substriatinae (Vera et al. 2021) in West-Panama und Nord-Kolumbien untersucht. In einer weiteren Arbeit zur Diversität von Russula-Arten in der Neotropis wurden vier potentiell endemische Arten der Subsektion Roseinae mit Vorkommen in von Quercus spp. und Oreomunnea mexicana dominierten Wäldern West-Panamas neu beschrieben (Manz et al. 2021).

Cathrin Manz ist zurzeit Erst- oder Koautorin von insgesamt 13 Artikeln in internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften. Ihr Name steht an 25 Taxa, darunter bei 12 Namen als Erstautorin (Mycobank 25.5.2025). Neben diesen exzellenten international sichtbaren wissenschaftlichen Leistungen bewies C. Manz breite mykologische Kenntnisse durch Beiträge in deutschsprachigen mykologischen Fachzeitschriften, und zwar zu aquatischen Pilzen, Rindenpilzen, Wiesenpilzen und weiteren Gruppen.

Zitierte Literatur

Manz, C., Adamčík, S., Looney, B. P., Corrales, A., Ovrebo, C., Adamčíková, K., … & Piepenbring, M. (2021) Four new species of Russula subsection Roseinae from tropical montane forests in western Panama. PLoS ONE, 16, e0257616.

Manz, C., Amalfi, M., Buyck, B., Hampe, F., Yorou, N. S., Adamčík, S., & Piepenbring, M. (2025a) Just the tip of the iceberg: uncovering a hyperdiverse clade of African Russula (Basidiomycota, Russulales, Russulaceae) species with signs of evolutionary habitat adaptations. IMA Fungus, 16, e140321.

Manz, C., Ortiz-Suárez, A., Adamčíková, K., Looney, B. P., Noffsinger, C. R., Caboň, M., … & Corrales, A. (2025b) Taxonomic discoveries suggest a host-symbiont co-migration of Russula subsect. Castanopsidum with Fagaceae in the Americas. Fungal Systematics and Evolution, angenommen.

Vera, M., Adamčík, S., Adamčíková, K., Hampe, F., Caboň, M., Manz, C., … & Corrales, A. (2021) Morphological and genetic diversification of Russula floriformis, sp. nov., along the Isthmus of Panama. Mycologia, 113, 807–827.