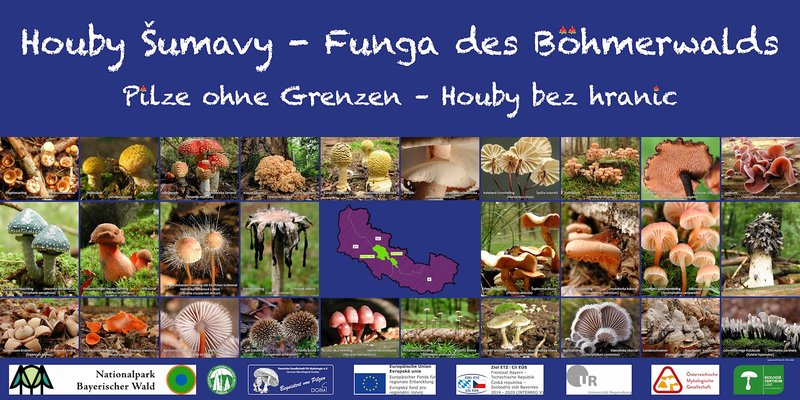

Funga des Böhmerwalds (Interreg)

Die DGfM war Partner des mit EU-Drittmitteln kofinanzierten Forschungsprojekts „Funga des Böhmerwalds“. Das gemeinsame Untersuchungsgebiet lag in Deutschland, Tschechien und Österreich inklusive der beiden Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava. In die Forschungsarbeit wurden über einen Zeitraum von drei Jahren (2017 - 2019) verstärkt ehrenamtliche Pilzkundler eingebunden.

Broschüre „Pilze im Böhmerwald“

Projektziel und Finanzierung

In der Region Böhmerwald wurden grenzübergreifend Daten zur Verbreitung, Ökologie und Molekulargenetik von Pilzen gesammelt, gemeinschaftlich ausgewertet und öffentlich dargestellt. Dies erfolgte durch:

- Aufbau einer Funddatenbank für das Projektgebiet

- Kartierungs-Workshops in Bayern, Tschechien und Österreich

- Erstellung einer Projekt-Webseite „funga-boehmerwald.eu“ mit digitalen Karten

- Sequenzierung und Auswertung von Pilzbelegen aus dem Projektgebiet

- Wissenschaftliche Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten mit mykologischem Schwerpunkt im Projektgebiet

- Charakterisierung von ca. 3.000 Pilzarten auf Deutsch und Tschechisch, sowie 12.000 Abbildungen

- Citizen-Science-Maßnahmen

Anfang 2017 wurde das geplante Gesamtbudget in Höhe von ca. 725.000 € bei einer Förderquote von 85 % antragsgemäß bewilligt.

Die DGfM trug mit einem Anteil von ca. 1/7 der Eigenmittel zu folgenden Arbeitspaketen bei:

Projekt-Webseite und Software-Entwicklung

Citizen Science („Bürgerwissenschaft“)

Artbeschreibungen und Bilder

Über Interreg

Seit 1990 fördert die Europäische Union grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Regionen und Städten durch die Gemeinschaftsinitiative „Interreg“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Dazu zählen beispielsweise Infrastrukturvorhaben, die Zusammenarbeit öffentlicher Versorgungsunternehmen, gemeinsame Aktionen von Unternehmen oder Kooperationen im Bereich des Umweltschutzes, der Bildung, der Raumplanung oder Kultur. Die Förderperiode der nunmehr sechsten Generation des Programms dauert von 2021 bis 2027.

Interreg gibt es in drei Ausrichtungen:

Interreg A – grenzübergreifende Zusammenarbeit

Interreg B – transnationale Zusammenarbeit

Interreg C – interregionale Zusammenarbeit

Die „Funga des Böhmerwalds“ war ein Interreg-B-Projekt. Im Fokus solcher Projekte liegen die Erhaltung und der Schutz der Umwelt sowie die Förderung der Ressourceneffizienz.

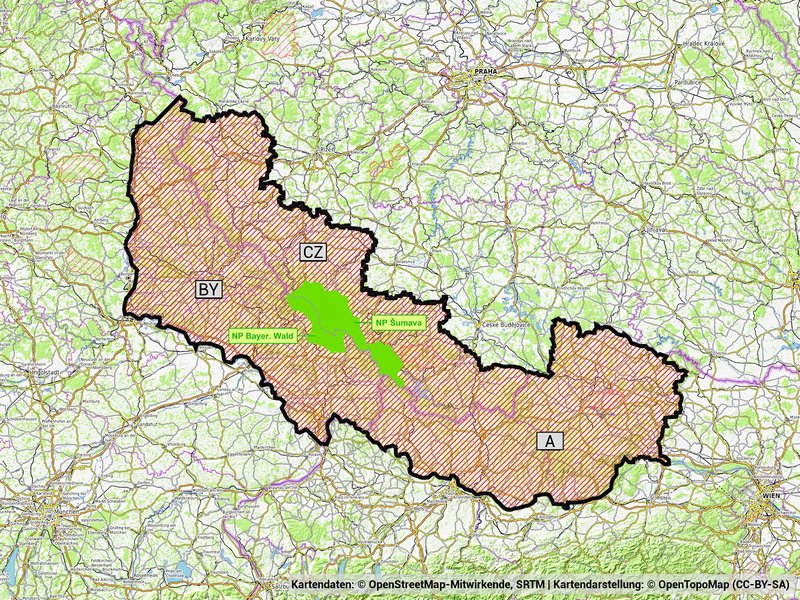

Untersuchungsgebiet

Das durchgeführte Projekt bot erstmalig die Möglichkeit, das Wissen über die Pilze des traditionsreichen Böhmischen Waldes länderübergreifend zusammenzufassen und zu erweitern. Die untersuchte Region umfasste auf deutscher Seite den Bayerischen und Oberpfälzer Wald und auf tschechischer Seite einen weiten Bereich des Böhmischen Walds bis zum Gratzener Bergland. Komplettiert wurde das Projektgebiet durch die auf österreichischer Seite angrenzenden Teile des Mühl- und Waldviertels – diese lagen außerhalb des beantragten Projektgebietes und wurden durch österreichische Partner bearbeitet. Das Gebiet umfasste damit zwei Nationalparks und mehrere Naturparks sowie Landschaftsschutzgebiete.

-

Das Projektgebiet (schwarz umrandet) mit den Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava (grüne Fläche)

Bild: Annemarie und Peter Karasch (Gebietskarte), OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM (Kartendaten), OpenTopoMap (Kartendarstellung), Andreas Kunze (Montage)

-

Ausblick vom Lackenberg im deutsch-tschechischen Grenzgebiet am Nordrand des Nationalparks Bayerischer Wald. Im Hintergrund durch Borkenkäferbefall ausgelichteter Wald, im Vordergrund totholzreiche Naturverjüngung.

Bild: Andreas Kunze

Projektbegleitung und Auswertung

Die wissenschaftliche Projektbegleitung (z. B. mit Bachelor- und Masterarbeiten) und Auswertung der Daten erfolgte mit Unterstützung der Universität Regensburg unter Einbindung der Partner (Biologiezentrum Linz und Österreichische Mykologische Gesellschaft). DNA-Proben von Belegexemplaren wurden untersucht und ausgewertet. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse unterstützten und optimierten naturschutzfachliche Entscheidungen.

Ehrenamtliche Pilzexperten

Jährliche Kartierungstreffen in Bayern und Tschechien förderten die internationale Zusammenarbeit von Experten und schufen die Basis für ein künftiges Monitoring-Programm. Ein Großteil der vorhandenen Beobachtungsdaten stammte von ehrenamtlich tätigen Amateuren aus lokalen Vereinen. Mit der Förderung von Citizen Science (z. B. Erstattung Aufwendungen Ehrenamt) sollten diese Aktivitäten gestärkt und damit neue Funddaten erhoben werden.

Ergebnisse im Internet

Die gesammelten Daten sind auf einer gemeinsamen Homepage (in deutscher, tschechischer und ggf. englischer Sprache) in Atlasform dargestellt; die Abbildungen, Verbreitungskarten und Beschreibungen stehen somit außer den Projektpartnern auch weiteren Institutionen und der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Die über das Projekt erfassten Funddaten wurden in die Gesamtdatenbank der DGfM eingepflegt und anschließend auf www.pilze-deutschland.de publiziert. Bildersammlungen und Artbeschreibungen wurden so konzipiert, dass sie parallel zur Projekt-Website auch dort veröffentlicht werden konnten.

Projektpartner – Kompetenzen und Erfahrungen

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald

Die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald verfügt über langjährige Erfahrungen im Biodiversitätsmonitoring von Waldökosystemen. Sie ist speziell in der ökologischen Forschung mit Pilzen die führende Institution Deutschlands. Seit 2006 wurden mit den Großprojekten BioKlim und BioHolz standardisierte Verfahren zur Erfassung von Großpilzen auf Flächen- und Einzelobjekten eingeführt und hinreichend erprobt. Aufgrund der Strukturen sowie attraktiven Lage und Ausstattung des Parkes wurden seit 2006 vier mykologische Tagungen durchgeführt, die Kontakte zu Experten gewährleisten.

Nationalparkverwaltung Šumava

Die Nationalparkverwaltung Šumava verfügt über langjährige Erfahrungen im Monitoring und über ausreichende Kontakte zu erfahrenen tschechischen Mykologen. Für die Projektdurchführung sollte ein erfahrener Mykologe angestellt werden. Mit dem Projekt wurden grenzübergreifend Daten und Wissen ausgetauscht, um langfristig die Monitoring-Methoden zu harmonisieren.

Biologiezentrum Linz

Das Biologiezentrum Linz mit der angegliederten Mykologischen Arbeitsgemeinschaft (MYAG) und in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft verfügen über langjährige Erfahrungen im Monitoring, sowie in der Datenhaltung und -auswertung. Die Mitarbeiter der drei genannten Gruppen erstellten jeweils nach ihren Möglichkeiten Beschreibungen und lieferten Bilder speziell zu Pilzarten, die für das Projektgebiet bislang nur aus dem Mühl- und Waldviertel bekannt waren. Das Biologiezentrum Linz organisierte die jährlichen Kartierungstreffen auf österreichischer Seite. Mit Citizen-Science-Maßnahmen sollten ehrenamtlich tätige Pilzkartierer der Region unterstützt werden. Zusätzliche wissenschaftliche Unterstützung wurde mit der Einbindung von Frau Prof. Dr. I. Greilhuber (ÖMG) gewährleistet.

Deutsche Gesellschaft für Mykologie

Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) vertritt die Interessen von Mykologen und Pilzfreunden in Deutschland. Sie unterhält in jedem Bundesland Pilzkartierungs-Datenbanken und betreibt die Website www.pilze-deutschland.de. Sie fördert allgemein die Pilzkunde und unterstützt damit alle ehrenamtlich tätigen Freizeitmykologen. Entsprechend besteht eine große Expertise beim Datenmanagement und der Beschreibung sowie Darstellung von Pilzen.

Österreichische Mykologische Gesellschaft

Die Österreichische Mykologische Gesellschaft (ÖMG) ist eine pilzkundliche Fachgesellschaft. Sie vertritt die praktische und wissenschaftliche Pilzkunde und steht allen interessierten Personen offen. Vorträge, Exkursionen, fachlicher Austausch sowie Kartierungsaktivitäten und die Zusammenführung der Kartierungsdaten unterstützen ehrenamtlich tätige Pilzkundler. Wie bei der DGfM besteht eine große Expertise beim Datenmanagement und der Beschreibung und Fotografie von Pilzen.

Blick in die Zukunft

Im europäischen Naturschutz gelten Pilze als vergessene Arten. Dabei sind sie essenziell in allen natürlichen Stoffkreisläufen. Ebenso genießt diese Organismengruppe ein großes öffentliches Interesse insbesondere in der ländlichen Bevölkerung. Insofern lohnt es sich, die faszinierende Welt der Pilze weiterzuerforschen.

Die DGfM betrat mit einem solchen Forschungsprojekt Neuland in ihrer über 100-jährigen Geschichte. Das Präsidium und der Fachausschuss sind sich sicher, dass unsere Beteiligung die Pilzkunde in Deutschland stärkt und bereichert. Die erfolgreiche Durchführung dieses Projektes mag beispielgebend für weitere, ähnlich gelagerte Projekte sein.

Quelle

LUSCHKA NW (1992) Die Pilze des Nationalparks Bayerischer Wald im Bayrisch-Böhmischen Grenzgebirge (Böhmerwald). 407 S. Dissertation, Universität Regensburg.

Peter Karasch

Ursprünglich in den DGfM-Mitteilungen 2017/1 der Z. Mykol. 83(1) publiziert; für die Online-Veröffentlichung überarbeitet und illustriert